Bob Dylan #6 : Au Zénith Arena

A Lille, le 16 octobre 2011.

“It’s halloween today, I have my Bob Dylan mask on”

C’était un soir de 1964, au Philharmonic Hall de New York. Dylan a encore les cheveux fous et le regard flou. Il joue encore de la guitare, enchaîne mécaniquement les accords, enfile les blagues absurdes et manque d’exploser de rire après chaque vers qu’il déclame. Bob Dylan s’amuse terriblement sur la scène, avec ou sans Joan Baez, et il instaure une distance vis-à-vis de l’audience avec son humour. La musique est si simple et spontanée que des larmes de bonheur.

C’est le masque qu’il revêt en 64, le masque de Bob Dylan, jeune premier joufflu, meneur d’une révolution fantasmée, pourfendeur imaginaire d’inégalités réelles, prophète trop timide pour dire la vérité. Ce masque lui va si bien qu’il le gardera des années. Les traits évolueront légèrement. Les joues se creuseront avec la drogue, les cheveux pousseront de manière encore plus désorganisée, le regard ne cessera de s’embuer avec les années.

Il rendra ce masque un jour de juillet 1966. Une moto dans le fossé et Bob Dylan redevient Robert Allen Zimmerman, son visage change. La barbe apparait, le chapeau aussi. The Rolling Thunder Revue commence, et Dylan devient un “entertainer”, quelqu’un qui fait danser les gens en chantant faux, en hurlant, avec sa troupe de joyeux troubadours. Maquillé, bariolé, Dylan se masque à nouveau, d’une couche d’artifices bien visibles, cette fois, comme pour affirmer cette distance grandissante entre lui et ses adorateurs.

Cette distance, c’est la clé du personnage. Pas de l’homme. Dylan a toujours été dans la mise en scène. De grand comique à clown chantant, de 1964 à 1976, il a embrassé de nombreuses formes pour tromper, pour semer la confusion, pour fuir. Il se convertit au catholicisme comme un ultime pied de nez, il énerve avec ses albums, il impose le trouble. En 1979, la question devient évidente avec Live at Budokan : pourquoi tourne-t-il encore ? Pourquoi arpente-t-il toujours les planches, alors que sa voix est encore plus insupportable que d’habitude, qu’il transforme ses chansons et qu’elles deviennent impossibles à reconnaitre. Un pourquoi qu’il traîne depuis le début du Never Ending Tour, la tournée sans fin, entamée en 1988, et qui s’arrêtera en même temps que le cœur usé du gamin de Duluth, Minnesota.

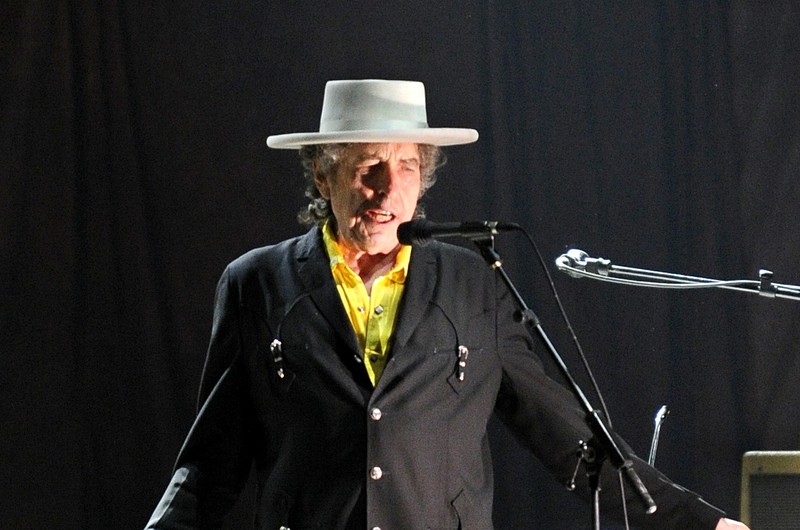

2011, Dylan tourne toujours. Il n’arrête jamais. Adieu les épis ébouriffés, adieu les lunettes de soleil. Il a maintenant un chapeau blanc enfoncé sur la tête. L’archétype du new yorkais est devenu un riche propriétaire terrien du sud, avec des touches de gringos, une sorte de Don Diego de la Vega moderne, sans le masque de Zorro. Ce masque, on y revient toujours. Mais ce nouveau visage de Bob Dylan, tellement loin des années 60 qu’on pleure qu’importe notre âge, sème le doute. Est-ce vraiment Bob Dylan ? Est-ce vraiment celui qui me fait pleurer quand j’écoute ses concerts de 1966, avec ses Visions of Johanna et ses Just Like a Woman ? Non. Les choses ont changé, le temps a passé, Bob Dylan est un autre. Il n’a plus son “Bob Dylan mask” d’antan, il est ailleurs.

Une fois de plus, il marque la distance. Il était maladroit et timide avant, maintenant, fort de ses cinquante années de carrière et de tournées, il n’en a que faire des gens. Il arrivera sur scène, ne débitera pas un mot, pas un bonjour, pas un au revoir, pas un merci. Il présentera rapidement ses musiciens, simplement par politesse. Enchaîner ensuite les chansons, rapidement, sans grâce, sans génie. Et si, finalement, Bob Dylan n’était pas arrivé, avec ce Never Ending Tour, à ce qu’il a toujours voulu : faire du rock’n’roll et du blues comme Chuck Berry et Hank Williams. Habillé comme le plus beaux des escrocs, il s’amuse sur scène, les jambes écartées, l’harmonica dans une main, le micro dans l’autre, il débite ses chansons sans rythme précis. Les vestes blanches de son groupe rappellent les pires moments des orchestres de mariage. Toutes ses chansons, tous les hymnes folk deviennent des blues entêtants. C’est sur ce terreau bien noir que Robert Zimmerman s’amuse. Il est là pour son bon plaisir, à hurler sur “Jolene”. Il ne touchera pas une guitare du concert. Il se contentera de son clavier au son d’orgue et de son harmonica pour envoyer son blues et devenir ce qu’il a toujours rêvé d’être : un entertainer, rien de plus.

Alors, à chaud, on se dit qu’on a perdu son idole. La grâce sera frôlée avec un “Not Dark Yet”, mais on a quand même envie de pleurer sur Blonde on Blonde et “Gates of Eden”. On aurait aimé entendre “With God on Our Side” ou “Desolation Row”, on aura un “Things Have Changed” et un “Forever Young” comme réponse. Bob Dylan est en perpétuel mouvement, il s’assure de demeurer insaisissable. Comme s’il assénait au monde entier un : “les temps changent, mes bons, arrêtez de vous lamenter sur mon passé disparu”. Bob Dylan revient à sa jeunesse, 50 ans après ses débuts. Il est ce “Mr Tambourine Man”, prêt à jouer alors que les empires s’affaissent, que les fleurs fanent et que les idoles meurent. Et la réponse au pourquoi qui nous hante devient alors évidente : s’il est encore sur scène aujourd’hui, c’est simplement parce que c’est là qu’il existe encore. Bob Dylan est plus qu’un potentiel prix Nobel, il est plus qu’une idole rouillée qui déçoit sans cesse en concert, il est enfin ce danceman que la scène garde en vie.

>> Ce texte s’inscrit dans la lignée de la série Bob Dylan de Nathan dont l’intégrale est disponible ici.

- Bob Dylan #1 : I Have a Dream par Nathan Fournier

- Bob Dylan #2 : Mama You Been On My Mind par Nathan Fournier

- Bob Dylan #3 : Just Like a Woman par Nathan Fournier

- Bob Dylan #4 : She's Your Lover Now par Nathan Fournier

- Bob Dylan #5 : If You See Her, Say Hello par Nathan Fournier

- Bob Dylan #6 : Au Zénith Arena par Nathan Fournier

- Bob Dylan #7 : Bob Dylan et l'humour - "It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry" par Nathan Fournier