Les Amants électriques : d’autres perspectives

Sortie : 23 avril 2014. Durée : 1h17min.

Voilà plus de vingt ans que Bill Plympton, crayon sec à la main, déconstruit l’americana. Que ses héros soient des êtres humains ou des mutants de l’espace, c’est toujours la même monstruosité, uniforme mais dépeinte de mille façons, que le cinéaste met en exergue avec une jubilation vouée à ne jamais s’essouffler. Voyant l’animation comme un prisme déformant, loin des prétendus artistes trop nombreux et trop lisses qui n’y trouvent qu’un moyen d’aboutir à la perfection la plus ennuyeuse, Plympton expérimente, écrasant et étirant les personnages et les sentiments. Le résultat bouleverse et angoisse simultanément, le sublime et le ridicule s’y mêlant de façon inextricable comme dans les films de John Waters et de Guy Maddin.

Plus que jamais chez Plympton, Les Amants Électriques (VF de Cheatin’) agit tel un Destination finale puissance mille. Chaque étape de l’existence n’y est décrite que comme un hypothétique tremplin vers la mort. Et si les héros plymptoniens restent encore un peu en vie, c’est parce qu’il est tellement plaisant de jouer encore un peu avec leurs corps décharnés, comme un sale gosse qui ferait durer pendant des heures la calvaire d’une mouche à laquelle on aurait coupé les ailes. Chez Bill Plympton, la perversité est toujours alliée à une quête de beauté ; il devient alors difficile de lui en vouloir de triturer ainsi des vies déjà pourries. Le sommet du film intervient dès les premières minutes, à la faveur d’une longue séquence d’auto-tamponneuses qui permet aux deux personnages principaux de se rencontrer et à la faucheuse de s’amuser un peu. L’omniprésence de la mort y est restituée sous la forme d’un câble électrique fou, que ses circonvolutions poétiques pourraient bien faire rencontrer le contenu d’un verre de soda ; pourtant, le réel danger ne semble pas être là. Il est dans le regard malveillant de ces inconnus venus se délester de quelques pièces pour goûter le plaisir simple du carambolage à bas prix. Rien ne leur fait plus plaisir que de télescoper leur véhicule avec celui de l’héroïne du film, disgracieuse sous le crayon de Plympton mais dont on comprend bien qu’elle ne laisse pas insensible les habitants de cet univers. Soudain, la mort finit par ressembler à une façon d’échapper au pire. C’est dire le malaise insufflé par Plympton.

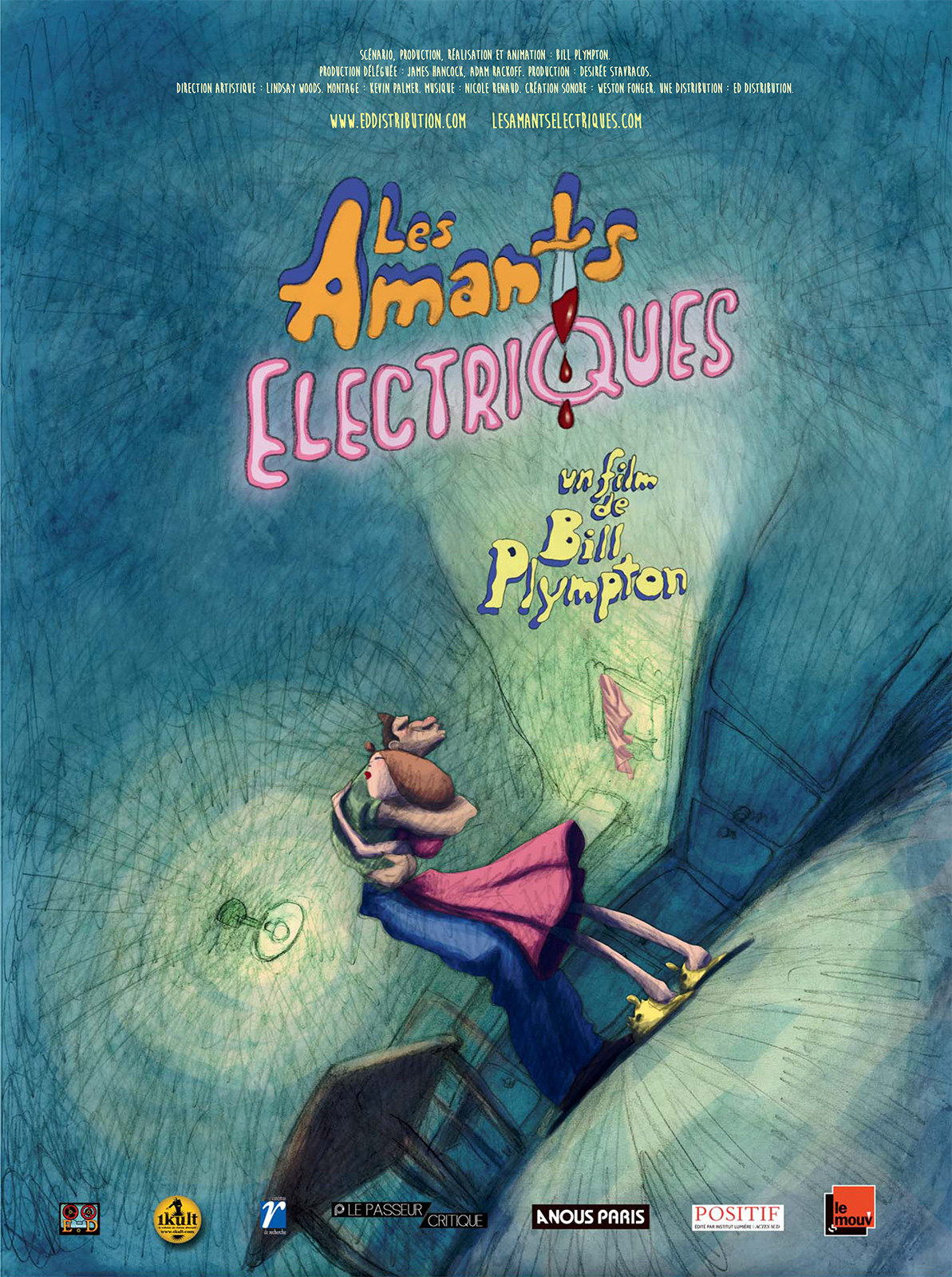

Il y a quelque chose d’assez inexplicable dans la dichotomie émotionnelle provoquée par les films de Bill Plympton, dont Les Amants Électriques est réellement l’une des plus belles pièces : on y souffre autant qu’on y prend plaisir, si bien que la lumière qui se rallume après soixante-dix-sept minutes de film est autant synonyme de frustration que de délivrance. C’est qu’on souffre physiquement avec et pour les personnages, triturés jusqu’à l’os par un génie de la modification corporelle. Hommes trop musclés ou parfaitement difformes, dames faites de fil de fer ou de guimauve : ici, le concept même de norme semble ne pas exister, et le trait volontairement imparfait de l’artiste appuie avec excès sur les caractéristiques souvent peu flatteuses de ses personnages. En outre, il y a ici un travail particulièrement abouti sur les perspectives : les déformations qu’elle crée y sont poussées à leur paroxysme, à deux doigts de remettre en cause les fondements de la géométrie euclidienne. Et parce que cet univers nous happe dès les premiers plans et nous force à rester en apnée jusqu’au bout, on subit personnellement chacune de ces déformations. On en sort ratiboisé, rabougri, lessivé par ce cinéma en forme de rouleau à pâtisserie.

Plympton, c’est la version dégénérée de Crumb : il aimerait dire son amour de l’amour et du cul et des chiens et du temps qui passe, mais chaque bribe de bons sentiments se mue immanquablement en une petite boule de phobie. L’image la plus terrible du film, au-delà des jump scares insérés çà et là pour nous rappeler à quel point la vie est pleine de surprises désagréables, c’est sans doute ce lit qui se fissure au beau milieu des deux amants pour signifier qu’ils ne seront jamais un couple, mais qu’ils resteront au mieux deux individus allongés côte à côte. Plus angoissant encore : l’idée que l’héroïne soit prête à devenir physiquement une autre si cela peut lui permettre de continuer à faire l’amour avec celui qu’elle désire, puisque celui-ci a soif de nouvelles rencontres. Chez Plympton, on est au-delà de l’ombre de ton ombre, de l’ombre de ton chien : on est l’ombre de plus rien. Des êtres inexistants et médiocres capables de ramper comme des carpettes pour obtenir un simili éden que de toute façon on ne mérite pas. Il n’est pas dit que ça réchauffe le coeur, mais ça a au moins le mérite de l’aider à battre, comme une bonne vieille décharge électrique.