2015 au cinéma : les silences, les interstices et les soupirs

Deux personnages de chaque côté d’une vitre. Puis un sourire. Sans se dire un mot, les retrouvailles et un amour filial qui ne demandait qu’à s’exprimer. Telle est la fin d’Aloha (Welcome Back), le beau film de Cameron Crowe, injustement privé de sortie cinéma. Pourtant, dans cet instant sans parole, se résume presque ce qui a un peu apaisé tout le monde cette année au cinéma. Face au bruit et à la fureur de l’espace public, et devant un cinéma maladroit la plupart du temps dans son approche du politique, il était question de réenchanter l’adulte en souffrance. À cet égard, Crowe ne pouvait être qu’un fer de lance. Car le cinéma fonctionne par le contraste – comme tous les arts finalement : du bruit et du silence, du blanc et du noir, du rire et des pleurs.

Prenons Mad Max : Fury Road, presque unanimement salué. On retient communément son incroyable première demi-heure, sans temps mort. C’est sauvage, bien rythmé, extrêmement spectaculaire. Mais comment faire, pour George Miller, pour ne pas laisser retomber le souffler sans pour autant assommer ? Réponse toute trouvée : il crée des micro-aérations. Il s’en sert d’interstice pour reprendre une bouffée d’oxygène. Dans Mad Max, cela arrive après une tempête de sable. Moment d’accalmie de quelques secondes ; la salle fait ouf. Pendant une demi-heure, tout le monde est soit en apnée soit en sur-ventilation. Le moment de calme sert juste à recouvrer des forces avant que la folie ne reprenne. L’approche de Spielberg est un peu différente. Privé de son ami et maître de chantier orchestral John Williams, il entame son Pont des espions avec un premier tiers sans musique ou presque. Pas de grand thème à la E.T., pas de nappes dégoulinantes comme le font la majorité des blockbusters, ici, quelques touches anodines de Thomas Newman et de longs silences. Cela pourrait paraître secondaire ou juste une considération cinéphile sauf que l’impact au ressenti est capital. Le pont des espions est un film sur le passé qui contemple et prend son temps. 2015 aura été l’année de la terreur au présent couplé à l’angoisse de l’avenir. Du coup, on a peu pris le temps de réfléchir, de souffler, de rire innocemment. Au sein d’un film où le patriotisme à l’américaine s’exprime avec vigueur, Spielberg rappelle surtout que derrière les pantins de l’espionnage, il y avait des hommes et des femmes normaux, qui devaient lutter contre un système sans s’y opposer frontalement. Voilà une question toujours d’actualité.

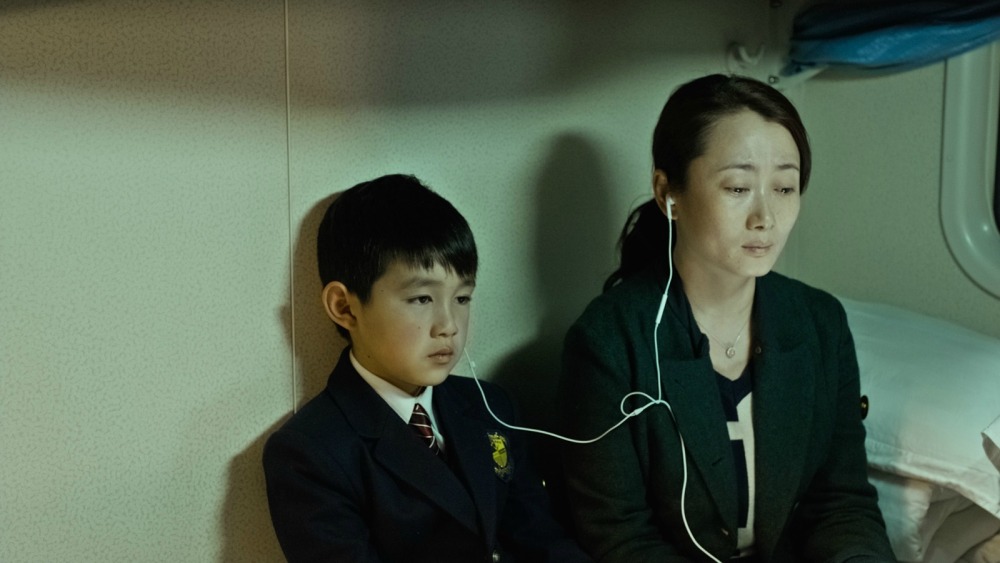

C’est dans le soupir que se lit (et se lie) le plus intense. Et cela, Au delà des Montagnes de Jia Zhang-Ke l’a bien compris. Ici une expiration pour s’offrir à un homme, là les poumons souffreteux d’un travailleur des mines. Tout est histoire de prise de souffle dans ce film. Une fois l’inspiration prise, il n’y a plus qu’à avouer, à se livrer. Toujours dans Au delà des Montagnes, un fils et son père se côtoient et s’écrivent via des mails. C’est quand la parole orale se libère grâce à une traductrice que l’abcès est crevé. Pour autant, le mal n’est pas résolu par miracle. C’est un peu une dure leçon du cinéma de l’année : la parole libère souvent, enferme quelques fois mais elle résout rarement. C’est le cas des tamouls de Dheepan, en difficulté d’intégration pacifique, c’est l’incapacité à ne pas en venir à la violence pour le trio fascinant de Foxcatcher, c’est enfin les splendides disputes d’amour de Trois souvenirs de ma jeunesse. D’ailleurs, jamais Desplechin, dont le verbe trône toujours haut, n’avait à ce point fait fusionner corps et paroles. Dans un grand film qui mêle espionnage, romance, déchirure et travail de souvenir, le natif de Roubaix crée, en écho avec Jia Zhang-Ke, une sorte de nostalgie du futur. Son héros, Paul Dedalus, parcourt sa vie intime. Pourtant, à bien le regarder sous les traits d’un Mathieu Amalric hagard, on croirait voir débarquer un extra terrestre, ou un terrien du futur, pas certain de là où il met les pieds.

La beauté du murmure

En 2015, on aura appris à rouvrir les yeux. Parce que demain, à une terrasse ou à un concert, ça ne sera peut-être plus possible. On se met presque à espérer devenir un de ces hommes-fantômes de Cemetery of Splendour. Dans la nouvelle pépite de Weerasethakul, des soldats s’endorment sans raison apparante. De leurs rares réveils, ces derniers y racontent une histoire de princesse ancestrale dans un palais. Le film est une pérégrination aveugle au cœur d’une psyché, un rêve non mis en image et que l’on ressent pourtant totalement. Comment ? En écoutant. Pas simplement les récits, mais aussi les musiques, les soupirs, les animaux. On s’imprègne du silence le plus complet. Dans son plan le plus marquant, Cemetery of Splendour montre des lits dans la pénombre et des néons qui changent de couleur. Ça ne raconte a priori rien, ça n’illustre pas grand chose. Et en même temps, aucune image n’aura été plus envoûtante : un trip sans drogue ni effet secondaire. Bref, une merveille. Du coup, on peut laisser le scénario s’effacer et ne prendre que les éclairs de vie. C’est le projet ultime que Michael Mann poursuit depuis une décennie et son Miami Vice. Cette année, avec Hacker, le cinéaste mêle l’abstraction narrative accompagnée d’une incarnation visuelle du monde numérique. Mann brise les clichés du hacker (ici, un beau gosse baraqué et très fort en baston, bien loin du stéréotype du boutonneux mal dans sa peau) pour mieux les relier à une histoire d’amour éthérée, limite sans émotion. Reste que le plaisir avec Michael Mann est de se laisser bercer par sa débauche de bon « mauvais goût ».

L’important avec le contemplatif est de se laisser aller. Les images coulent sur nos corps et défilent devant nos yeux. Patricio Guzman l’a si bien compris avec Le Bouton de Nacre. Son documentaire raconte à la fois une histoire du Chili de Pinochet, les crimes des colons espagnols vis-à-vis des indigènes et une certaine histoire de l’eau. On y écoute le ruissellement de la rivière, on s’attarde sur un ronronnement de la nature sans pour autant oublier les paroles précieuses de témoins divers. D’une grâce infinie, le film a saisit ce que le cinéma non-fictionnel pouvait puiser de Malick sans le singer : la beauté du murmure. Même atout pour Spartacus & Cassandra, l’autre grand documentaire de l’année. Dans ce projet mené par Ionis Nuguet, une fratrie Roms se confronte au souci d’intégration, à la précarité. Pas simplement politique, le film parle aussi d’amour filial et du carpe diem. Cassandra et son frère se battent autant qu’ils se parlent. Dans des voix off d’une douceur folle, ces deux pestiférés de la République se cajolent sans oublier leurs parents, encore plus mis au ban de la société qu’eux. « Parfois, le paradis me dégoûte » admettra l’un des gamins. Impossible de s’épanouir devant tant de malheurs. Alors on partage les peines, on ouvre son cœur et ses oreilles pour alléger la douleur des autres. Cette année, le cinéma nous aura donné à redécouvrir la bienveillance. Elle nous fait tant défaut ces temps-ci.

L’apaisement par le toucher

Le maître du fragment par excellence, Terrence Malick, aura cette année dialogué intimement avec l’autre plus grand réalisateur contemporain : Nanni Moretti. Pour la première fois, leurs films communiquent car ils jouent du fragment et de la porosité entre le réel, le rêve et le souvenir. Dans Knight of Cups, cela passe par le glissement subtil de la mise en scène, chez Moretti, c’est plus une uniformisation esthétique de ces univers qui se croisent. Knight of Cups et Mia Madre parlent tous deux de deuils. Rick (Christian Bale) fuit et se cherche, Margherita (Margherita Buy) fait du sur-place sans s’épanouir. Dans ces deux films surgit une tristesse infinie et pure qui déborde du cadre. Les fluides des émotions circulent entre les personnages autant qu’entre le spectateur et le film. Et cette douleur, on ne peut l’entendre que grâce aux silences, aux murmures, à Arvo Pärt et à Wojciech Kilar. Difficile de ne pas finir en boule devant de telles décharges de tristesses.

Croire en demain

Notre petite sœur, Mustang et Much Loved : trois films, trois histoires de solidarité féminine. Dans le premier, réalisé par Kore-Eda, c’est la reconstitution d’une bande de sœurs qui permet aux personnages d’accepter le deuil et d’aller de l’avant. Elles apprennent à briser les tabous en se parlant. Au pic de cette intimité, deux des sœurs libèrent leurs douleurs en hurlant ensemble leur colère. L’objectif des sœurs de Mustang est inverse. Très soudées, elles doivent lutter contre le patriarcat qui tente de briser leur unité. Même séparées, mêmes cloîtrées, jamais personne ne parvient à les réduire au silence. Si les héroïnes de Much Loved ne sont pas vraiment de la même famille, leurs liens étroits font illusions. Prostituées au Maroc, voilà des femmes que la société veut cacher et faire taire. Contre vents et marées, elles aussi luttent pour garder la tête haute et ne pas devenir invisible. Le point commun de ces trois beaux films : une croyance en un avenir meilleur, même quand les signaux sont au rouge. Et puis, trois films de femmes aussi intenses dans la même année, c’est assez rare pour être signalé.

Alors que l’on se dit que sur ces belles notes, on a fait le tour de l’année cinéma, un silence lointain ressurgit. Un silence non pas des salles obscures, mais venu de la télévision. Comme un flash, les images des derniers plans de Mad Men prennent encore plus de sens. Son héros, Don Draper, n’a plus rien à dire. Il est en position de yoga, les yeux clos. Un léger sourire point. Puis une pub Coca-Cola mythique des années 1960 brise ce silence. La fureur reprend le pas sur le calme. Tel l’héroïne de Vice-Versa ou les moutons de Shaun le Mouton, on cherche des forces avec ceux qui nous entourent. C’est un peu l’état du monde en cette fin 2015, apaisé et épuisé d’en finir, désireux peut-être de retourner dans l’arène pour se rebâtir un avenir. La France a commencé l’année en criant « on n’a pas peur ». Elle la termine fébrilement en faisant les yeux doux aux prochains films de Tarantino, Spielberg, Nichols et autres Almodovar. Parce qu’on ne veut plus penser au passé, simplement à l’avenir. En surimpression résonne l’ultime dialogue de Mia Madre : « Maman, à quoi tu penses ? – A demain. »

- 2011 au cinéma : souvenirs d'enfance et adolescence du cinéma par Alexandre Mathis

- 2012 au cinéma : la renaissance d’un monde par Alexandre Mathis

- 2013 au cinéma : à cœur et à cris par Alexandre Mathis

- 2014 au cinéma : nos futurs par Alexandre Mathis

- 2015 au cinéma : les silences, les interstices et les soupirs par Alexandre Mathis

- 2016 au cinéma : dernière lumière dans les ténèbres par Alexandre Mathis

- 2017 au cinéma : la fin de l'ancien monde par Alexandre Mathis