Moi, ce que j’aime, c’est les monstres d’Emil Ferris : de l’encre plein les doigts

Traduction : Jean-Charles Khalifa

Ce beau volume à la couverture peau de pêche, qui est le livre premier d’une saga de plus de 800 planches, est avant toute chose une incroyable aventure éditoriale. Emil Ferris, dessinatrice industrielle de formation, signe là un premier ouvrage qui n’aurait jamais dû voir le jour et qui aurait pu ne jamais paraître. Atteinte l’année de ses quarante ans d’une virulente maladie tropicale, l’Américaine est condamnée par les médecins à ne pouvoir ni marcher ni même dessiner. Épaulée par des femmes puissantes – un thème qui tansparaît au travers des pages dont il s’agit ici –, elle s’accroche et, non contente de reconquérir son accès au dessin quitte à se scotcher un stylo aux doigts, elle obtient le diplôme d’une prestigieuse école d’art et finit par multiplier les envois de ses six ans de travail aux éditeurs, dont le moins frileux et le plus judicieux s’appelera Fantagraphics (en France, c’est l’aventureuse maison Monsieur Toussaint Louverture qui achète les droits d’édition).

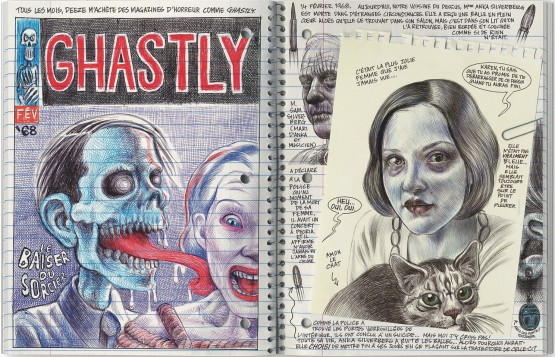

Si Karen Reyes – l’héroïne imaginée par Ferris – mentionne Fritz the Cat dans son histoire et que le crayonné-hachuré de son style évoque le trait de Robert Crumb, c’est une autre référence qui frappe une fois le livre refermé : Mad. Ce magazine légendaire issu des Fifties, ayant entre autres inspiré Fluide glacial et dont Karen lit quelques numéros à un moment donné, laisse sa trace dans l’humour vache et cruel qui est le liant des pages s’imbriquant parfois de manière complexe, avec toutes les vingt planches environ des reproductions par Karen elle-même de couvertures de fanzines d’horreur nommés Créatures, Ghastly, Dread, Spectral, Arcane, Horrific, Terror Tales, Gory Stories ou encore Ghoulish. Ces balises apportent un rythme au tourbillon de créativité qu’est ce roman graphique, d’une inventivité folle, mais qui ne fait aucune concession à la densité du récit.

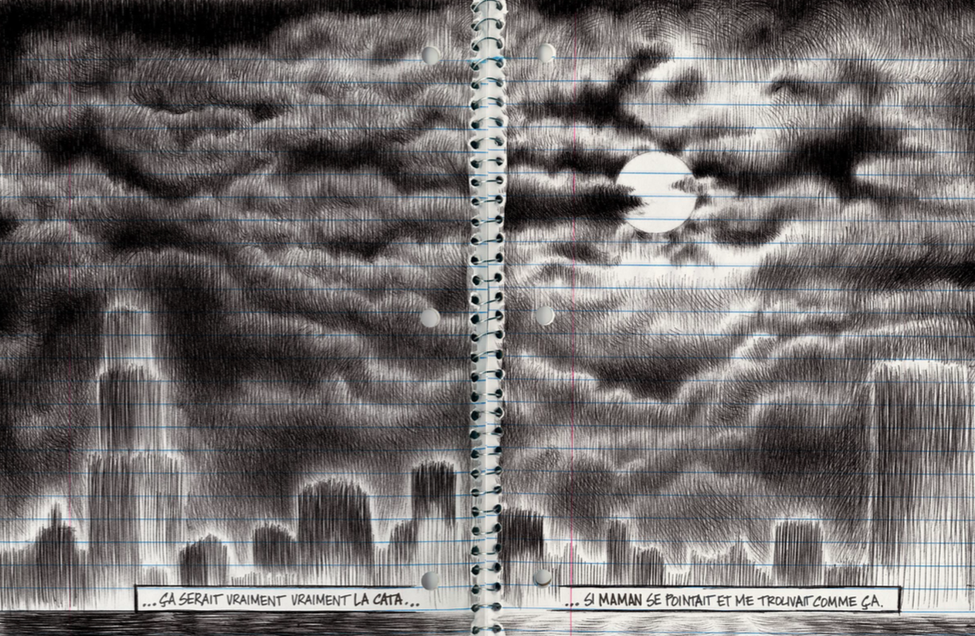

L’action, si l’on peut s’exprimer ainsi, se déroule dans le Chicago des années 1960 avec ses appelés pour la guerre du Vietnam, les premières cassettes audio et les émeutes dans le quartier de West Side après l’assassinat de Martin Luther King. Chicago est ainsi un des nombreux personnages de la bande dessinée : « Si Uptown était une personne, alors Broadway Avenue en serait la scoliose. ». Karen, une enfant de dix ans solitaire et mal dans sa peau, très proche de son frère Diego Zapata, dit Deeze – un tatoué torve, ténébreux et torturé –, cherche tout autour d’elle les signes qui pourraient venir lui confirmer qu’elle a raison de vouloir devenir un monstre. Affublée de fausses canines et d’un costume de détective, elle arpente la ville et le monde qui est le sien, du sous-sol où elle habite à l’école où elle est rejetée, mais surtout non loin d’une mystérieuse voisine, Anka Silverberg, dont elle apprend la mort au début du livre avant de se passionner pour la vie tragique qui fut la sienne et les maléfices (ombres, taches, odeurs) dont elle aura toujours semblé s’entourer. Tout le livre se déploie bientôt autour du passé d’Anka, à la manière de cercles concentriques.

Deeze et Karen traversent leur propre livre de bout en bout à bord de « l’express de ceux qui en chient ». Leur fuite éperdue au milieu de la vie et face à la mort évoque l’épopée à vif du magnifique récit graphique L’Ascension du haut mal que David B a publié il y a une vingtaine d’années en l’honneur de son frère atteint d’une forme grave d’épilepsie. La publication de l’œuvre d’Emil Ferris est placée quant à elle sous le haut patronage d’Art Spiegelman et cela n’est pas pour rien, tant elle semble prolonger dans un bel hommage le propos du créateur de Maus, pour la fine analyse du passé nazi – mais aussi celui du créateur à l’origine des Crados, pour l’esthétique du bourrelet et du vomi. Emil Ferris consacre des pages poignantes à la déportation des prostituées pendant la seconde guerre mondiale, le texte n’ayant pas à rougir devant le dessin : « Bien sûr dans les livres d’histoire, au chapitre des différents groupes assassinés par les nazis, il n’est jamais question des prostituées, car je suis sûre qu’elles sont considérées comme une tache sur la mémoire des autres victimes. La vérité, c’est que la vie d’une pute ne vaut rien. Pour moi, ce n’est que de la haine de soi. Notre société hait ceux qui les acceptent sans réserve, nous, nos corps, nos désirs secrets. C’est ce que ces dames m’ont appris. À respecter ce que les autres dédaignent. ».

Si dans cette bande dessinée gargantuesque Emil Ferris ne cesse de payer sa dette aux peintres qui l’inspirent et dont elle reproduit les oeuvres (Jordaens, Füssli, Isabey, Delacroix, Seurat, Saftleben, Martorell, Caillebotte, Pourbus le Jeune, Gérôme, Utamaro, Cranach l’Ancien, Zurbarán, Guillaume de Toulouse, Rathbone et Morland, Bazille, Inness, Monet, Sohlberg, Gustave Doré), le caractère monumental et captivant de son opus établit une vérité d’ores et déjà définitive : elle est une grande artiste contemporaine.

- Forêt obscure de Nicole Krauss : le roman et son double par Guillaume Augias

- La Guérilla des animaux de Camille Brunel : le monde perdu par Thomas Messias

- Midi de Cloé Korman : une dernière répétition par Guillaume Augias

- Helena de Jérémy Fel : figures maternelles par Benjamin Fogel

- La Grande Idée d'Anton Beraber : tu chériras l'amer par Guillaume Augias

- Évasion de Benjamin Whitmer : anatomie de la ville par Benjamin Fogel

- Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Emil Ferris : de l'encre plein les doigts par Guillaume Augias

- Écorces vives d’Alexandre Lenot : s’imposer aux hommes pour disparaître dans la forêt par Benjamin Fogel

- Les Billes du Pachinko d'Élisa Shua Dusapin : éclipses coréennes par Guillaume Augias

- Pense aux pierres sous tes pas d'Antoine Wauters : nous sentions comme les arbres par Guillaume Augias