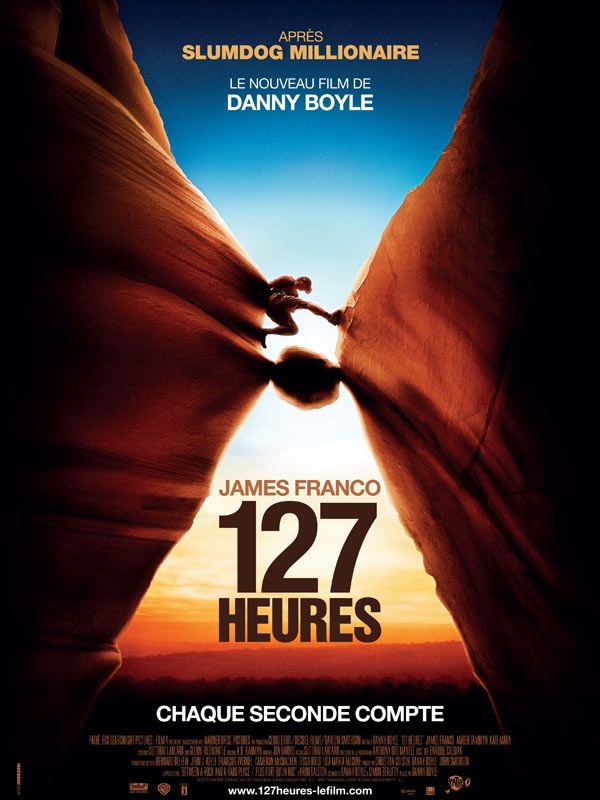

127 HEURES de Danny Boyle

Sortie le 23 février 2011 - durée : 01h34min

Le cinéma est une compétition. Les remises de prix pullulent, les chiffres du box-office prennent le pas sur la valeur intrinsèque des œuvres, on ne cesse d’évaluer les films en les comparant à d’autres, comme s’il était forcément possible et judicieux de créer une opposition entre des univers censés être uniques. Mais le pire des symptômes est sans doute celui qui sclérose le monde des scénaristes et des metteurs en scènes. Selon une poignée d’irréductibles souvent élevés un peu trop vite au rang de faiseurs de hype, il s’agit désormais d’accomplir des challenges et non de produire de l’art. Grande tendance du moment : trouver le sujet le plus minimaliste qui soit et tenter d’en tirer un film le moins ennuyeux possible. Un type enterré vivant, un autre seul sur une île, un troisième bloqué par un rocher : allez, faisons une heure et demie avec ça, bâtissons-nous une solide carte de visite, tournons autour du pot et faisons passer cela pour du détachement.

Le souci, c’est que ces recettes fonctionnent sur le public dès lors qu’elles sont mises en œuvre par des techniciens aussi futés qu’habiles. Le spectateur sort de la salle absolument ébahi. Ébahi de ne pas avoir regardé sa montre pendant une heure trente. C’est tout. Il n’a guère vibré, n’a rien appris, mais il n’a pas trouvé le temps trop long. Cette façon de réduire le cinéma à un loisir chronophage a quelque chose de singulièrement déplaisant.

127 heures est parfaitement représentatif de ce cinéma qui tire à la ligne et fait passer ça pour un exploit. Danny Boyle se réfugie derrière son concept (le mot est fort) et en tire quatre-vingt-dix minutes d’esbroufe, d’aventure humaine façon Frédéric Lopez, d’ode à la débrouille et de pensum indigeste sur le destin. Et, accessoirement, un remake appauvri de son Slumdog millionaire. Première similitude dans les titres des 2 films, qui annoncent non seulement la formule, mais aussi le happy end. Tout comme on savait à l’époque que le pauvre indien finirait richissime, on comprend que l’aventurier au teint hâlé mettra 127 heures (ni plus, ni moins) à se sortir d’un piège qui aurait pu lui coûter la vie. Parti pris ambitieux, pour ne pas dire présomptueux : il faut un sacré culot pour prétendre assurer le suspense en livrant le dénouement sur l’affiche.

Autre ressemblance criante : cette façon si mesquine et démago de faire appel au sacro-saint destin pour colmater d’évidentes brèches scénaristiques et tenter de donner un peu de fond à une « aventure humaine » qui n’en a aucun. On n’exploite pas le mektoub impunément : en expliquant brièvement que l’infortune du héros est uniquement due à ses comportements passés, le film s’embarque sur une voie de garage foncièrement désagréable. D’autant que, contrairement à Slumdog millionaire, 127 heures n’a pas ce côté fable pouvant éventuellement justifier d’avoir recours à une philosophie de comptoir. Ici, c’est le souvent pénible label « histoire vraie » qui prédomine, jusque dans cet épilogue où Boyle tient absolument à nous montrer le vrai visage du vrai Aron Ralston. Si le film est vraiment fidèle à son histoire, le type devait d’ailleurs être un sacré connard. Le genre de mec qui, au collège, arrivait à sortir avec n’importe quelle fille sous prétexte qu’il faisait des acrobaties avec son bicross. Le genre de mec qui, arrivé à l’âge adulte, parvient à se taper n’importe quelle greluche sous prétexte qu’il est le roi des sports dits extrêmes (comprendre : faire du vélo, du canoé ou de l’alpinisme n’importe où, sans trop d’équipements de sécurité et en prenant un air détaché). Le genre de mec qui, comme bon nombre de skieurs hors piste et de spéléologues du dimanche, joue avec sa vie et celle des autres puis finit par être érigé en héros dans les journaux télévisés alors qu’il n’est qu’une espèce de grand gamin inconscient ou carrément crétin. On ne peut décemment pas aimer ce type. On ne peut pas se soucier de son destin (a fortiori si on en connaît l’issue dès le début). Par le passé, de grands cinéastes sont parvenus à transformer des types détestables en personnages attachants, avides de rédemption mais pas niais pour autant. Ce n’est pas le cas ici. Pour tout dire, on aimerait que Ralston en chie encore un peu, qu’il perde d’autres membres que son bras, qu’il termine réellement en charpie.

Après une assez longue introduction destinée à gagner du temps et à gaver le spectateur de paysages certes assez vertigineux, Boyle finit donc par le coincer au fond d’un canyon, le bras droit écrasé sous un très gros caillou. Un bras qu’il finira par couper comme il peut au gré d’une scène visuellement impressionnante, la seule où le cinéaste daigne enfin aborder son sujet de front. Car pour le reste, le calvaire de Ralston ressemble moins à une plongée au bout de l’enfer qu’à une sortie dominicale pas loin d’être ludique, avec son personnage principal qui prend le temps de tourner un chouette journal vidéo à l’attention de ses chers parents. L’occasion rêvée pour jouer avec les formats, ressortir quelques bons vieux filtres colorés et faire mumuse à l’aide de deux (oui, deux) directeurs de la photographie vraisemblablement mis en compétition. On y revient : il ne s’agit pas de transmettre un ressenti ou de rendre palpable la détresse d’un homme soudain seul au monde, mais de trouver le plus grand nombre de façons de filmer un type seul et immobile dans un canyon. Tout y passe, y compris des plans vus de l’intérieur de sa gourde. Il y en a sans doute pour prendre ça pour de la maestria : ce n’est pourtant qu’une façon supplémentaire de brasser de l’air sans trop en avoir l’air. On a beau retourner le problème dans tous les sens, se demander pourquoi la bande originale du film inclut du Plastic Bertrand, contempler avec délice le visage de Clémence Poésy (dans des retours en arrière atteignant des sommets d’inutilité), il est fort difficile de trouver à ce 127 heures un réel intérêt, si ce n’est qu’il démontre que James Franco a le potentiel pour devenir un jour un grand acteur.

Note : 3/10