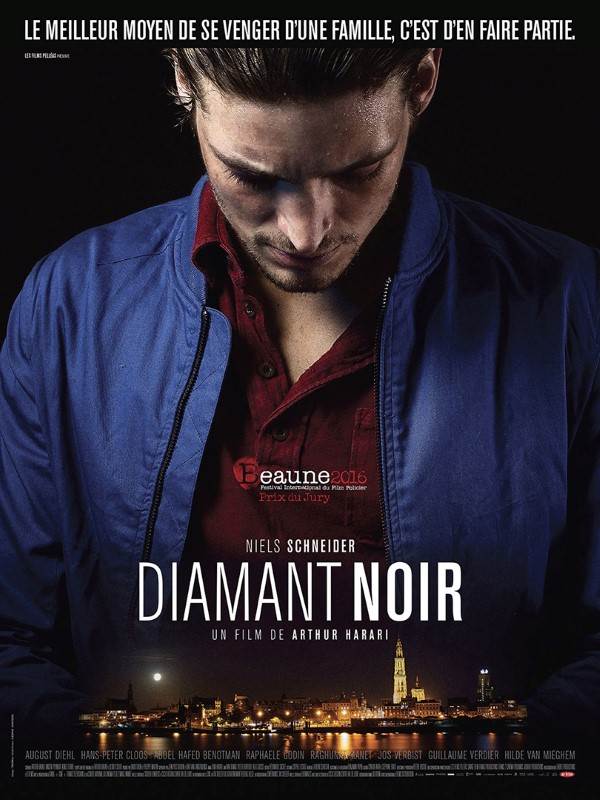

Devant la beauté fatale de Diamant noir, on pense plus à James Gray qu’à Peine perdue, dernier court-métrage d’Arthur Harari avant son passage au long, qui lui avait valu des prix dans plusieurs festivals tels Belfort ou Brive. C’est une excellente chose, non pas car Peine perdue était mauvais (il est tout le contraire) mais parce qu’il restait ancré dans un style français classique, attendu – et déjà reproduit par quantité de premiers films d’auteur à longueur d’année. Qu’Harari rompe avec ce canevas et déjoue ces attentes procure un grand plaisir au spectateur. Diamant noir substitue au genre de la chronique et à ses attributs (intime, naturaliste) le choix d’une immersion intégrale dans la tragédie, dont les caractéristiques propres imprègnent l’ensemble du film, formellement et narrativement. Pier, le héros interprété par un Niels Schneider méconnaissable et habité, quitte sa vie parisienne pour aller travailler à Anvers, chez les diamantaires que sont son oncle Joseph et son cousin Gabi. La véritable intention de Pier est de se venger d’eux, de leur faire payer le calvaire de son père – amputé d’une main par une meule à diamant, déshérité par Joseph s’accaparant pour lui seul l’entreprise familiale, mort dans la rue.

Cette motivation à la venue de Pier, qui reste dissimulée aux personnages qu’il rejoint, est par contre révélée au public avant même qu’elle ait commencé à se traduire en actes. Diamant noir se positionne de fait immédiatement sur le terrain de la tragédie, en faisant primer sur la problématique mécanique du suspense (comment Pier va-t-il parvenir à ses fins ?) la question existentielle des effets de la vengeance sur qui cherche à l’exercer. Cette orientation n’empêche nullement Harari de se montrer à la hauteur lorsqu’il s’agit de faire monter, puis exploser, la tension inhérente au plan de revanche de Pier – lequel aboutira à une séquence de braquage à la mise en scène remarquable, dans le découpage, le montage, ou encore la lisibilité des déplacements et actes de chaque personne impliquée. Ce climax du récit sera en plus le moment de la résolution, tout aussi impressionnante et déchirante, de la tragédie intérieure endurée depuis toutes ces années par les personnages. Le déclenchement simultané d’un tel fusil à deux coups, frappant à la fois en plein cœur du film d’action et du drame humain, démontre une maîtrise et une force formidables pour un premier long-métrage.

On pense donc aux œuvres tourmentées de James Gray (Little Odessa, The yards) devant Diamant noir, mais plus comme des cousines de cette dernière que selon un rapport d’hérédité directe. Si Harari arpente les mêmes terres que son confrère américain, il donne à son film une identité solidement affirmée grâce à la violence rentrée, constamment palpable, de ses choix esthétiques (à la fois froids et tranchants), et à la ferveur dont il fait preuve dans l’approfondissement des éléments qui font le récit : le monde si particulier de la taille des diamants, les traits de caractère qui façonnent l’ambivalence de chaque protagoniste, et surtout la perdition de son héros. Plus le film avance et plus Pier souffre du même mal qu’Hamlet. Son désir de châtiment et de réparation le ronge, l’abîme, le rend fou même si personne d’autre que lui-même et nous ne le voyons. Tapi derrière ses multiples facettes, le cœur malade de Diamant noir est le propos bouleversant qu’il déploie sur un besoin de filiation qui ne peut s’accomplir, à cause de mensonges (bien ou mal intentionnés) des pères, dont les fils deviendraient prisonniers comme d’un maléfice. À mesure que l’histoire avance plusieurs figures paternelles possibles – son oncle, son mentor pour les casses, celui qui lui apprend à tailler les diamants… – se succèdent autour de Pier, mais ce dernier ne parvient jamais à faire autre chose que les trahir, malgré lui, malgré eux. Le dénouement, superbe, du film mettra en scène (au sens le plus pur : tout passe par l’image) l’affranchissement de cette malédiction. Le dernier plan qui s’en suit est une renaissance pour Pier, et pour nous une respiration si vive qu’elle en devient étourdissante.