L’Empire de la perfection : jeu de genre

Sorti le 11 juillet 2018. Durée : 1h30.

Julien Faraut sort de nulle part avec, dans son objectif, John McEnroe. La voix de Mathieu Amalric “interprète” la pensée du réalisateur, narrateur de ce documentaire à prisme serré. Tout commence par les images d’un film institutionnel. Plus que didactique, on y voit un joueur découpant le mouvement, tel l’homme qui descend l’escalier de Duchamp. Ce court extrait, expliquant revers, service, déplacements, est la mise en bouche du film qui s’annonce : analyse de mouvements, de données, d’images, de sueur.

Faraut a vu Tati et s’amuse quelques minutes : il double les mouvements du joueur de petits sons rigolos. Puis il fait déclarer à Amalric que, comme la comédie romantique ou le film d’horreur, l’institutionnel est un genre. Le film a été ouvert par une citation de Godard disant “Le cinéma ment, pas le sport”. Le réalisateur va donc nous parler autant de tennis que de cinéma. Et de lui, aussi. Amalric dit “je” : une voix-off incarnée dans la personnalité de Faraut. Les genres et les gens s’entremêlent, s’échangent, se fondent. Pourtant, l’émotion est ailleurs. Il évoque Gil de Kermadec, considéré comme le premier à avoir tourné des films institutionnels sur le tennis. Son peu d’intérêt pour les matchs en eux-mêmes, et sa passion pour la technique, le corps, le joueur. Kermadec se passionne pour John McEnroe et ne filme quasiment que lui : en 1985, il en tire un film éducatif sur le jeu de l’américain et ses techniques. En plus des images filmées, il y aussi des images produites par ordinateur : le joueur réduit à un bonhomme dessiné en bâtons pour uniquement comprendre les amorces et les déplacements.

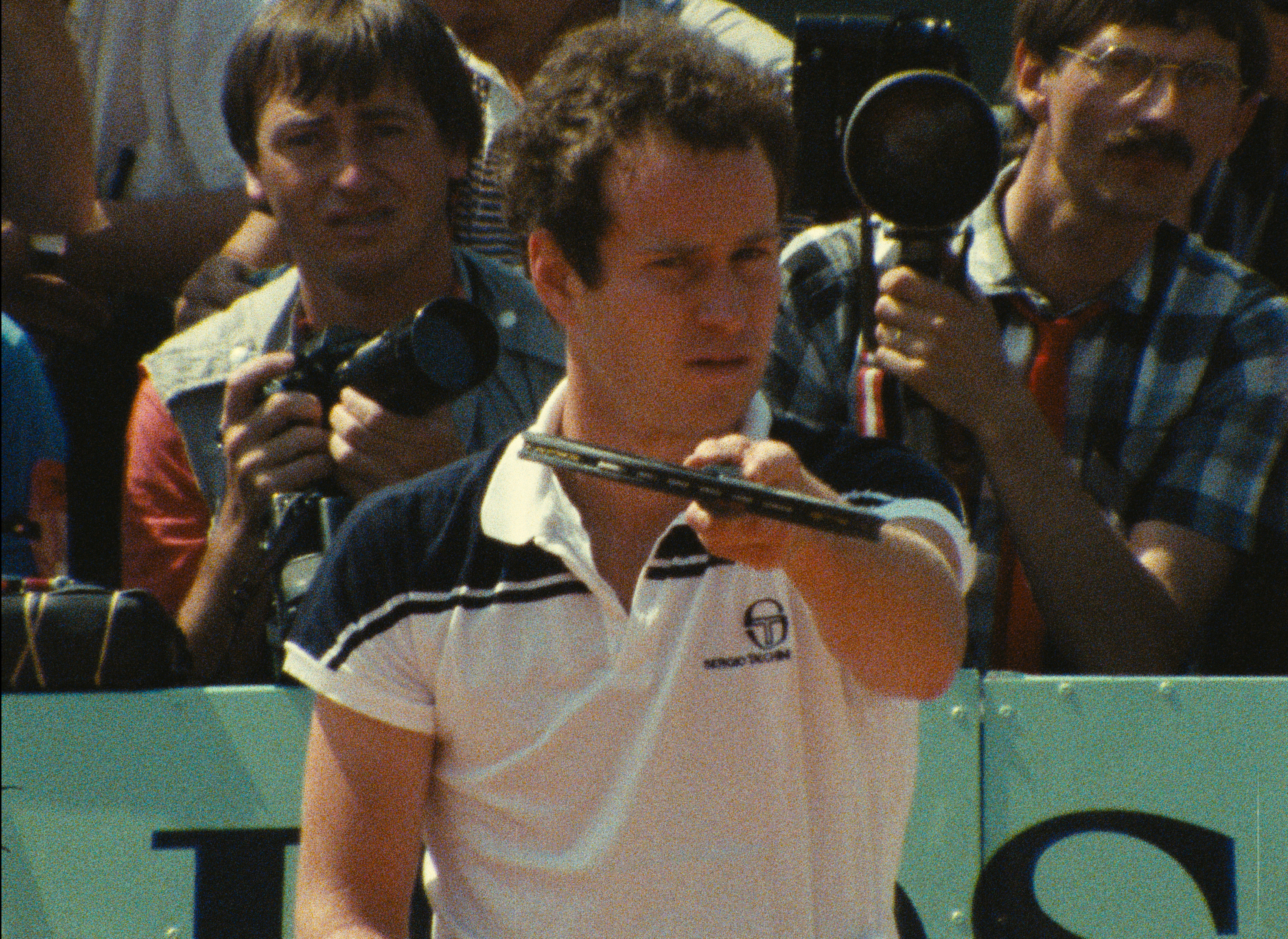

Faraut accompagne la rencontre d’un de ses amis avec Kermadec. Il va vite se retrouver avec des heures de rush. Après le film institutionnel et le tennisman en mode La Linea, on passe au filmé. Au ralenti, Faraut nous montre McEnroe au service. Plusieurs fois, plusieurs matchs, tranquillement, doucement. C’est son introduction du personnage et elle est brillante : sur l’écran, le corps du tennisman se tord, les bras dans un prolongement perpendiculaire au sol. Son service est fabuleux. Habitués ou non aux images de McEnroe, ces quelques instants mis bout à bout deviennent des images séduisantes pour les cinéphiles. Faraut peut alors définir son angle : le personnage de McEnroe et sa mise en abîme en terme de spectacle et de construction fictionnelle.

L’Empire de la perfection est un vrai film de sport : un peu de biographie, du contexte, de la sueur et un tiers de film se déroulant sur un match, duel ultime. Tout est construit, en très peu de temps, pour arriver à la finale de Roland Garros 1984 où McEnroe perd en cinq sets face au tchécoslovaque Ivan Lendl ; défaite dont McEnroe affirme qu’il en fait encore des cauchemars. Encore aujourd’hui, il est réticent à venir simplement commenter ce tournoi. Faraut décrit, s’emploie à décrypter efficacement. McEnroe est connu pour ses coups de sang, ses invectives envers les arbitres, ses lancés de raquette. La légende veut qu’il soit un joueur ingérable, violent, agressif, incapable de se maîtriser. Ça, Faraut ne le montre pas : on connaît cette facette, qui fait partie de notre imaginaire collectif. Finalement, moins on en sait sur McEnroe, plus le film fonctionne. Le réalisateur choisit en effet un des matchs les plus calmes du joueur. En comparaison, on pense au mollasson film Borg vs. McEnroe réalisé par Janus Metz Pedersen, biopic tristoune qui effectuait une opposition binaire entre Borg, joueur froid et tempéré, et McEnroe, chien fou qui n’aime ni ses collègues ni les règles. Argument assez facile : l’un est une machine, l’autre est un animal.

Julien Faraut introduit en voix-off le discours d’un psychologue comportementaliste. Il y a alors ce que nous entendons et ce que disent les images d’archives, lesquelles racontent tout une autre histoire. Le spécialiste explique que du sportif, du performer, on peut attendre des sentiments et des intentions positives. Le match ne peut se faire que dans la concentration, la volonté d’avancer. McEnroe, à l’inverse, déploie une palette de sentiments rageux, véhéments. Ce comportement devrait, mécaniquement, le déconcentrer. C’est l’inverse qui se produit. Plus McEnroe crie, plus il est dans le match. Plus il est insatisfait, plus il est bon. La rage apparaît, mais comme moteur, comme objet de désir, comme levier de perfection. Sa colère est maîtrisée, froide, mise en scène. A quoi le sportif fonctionne-t-il ? A quoi carbure-t-il ? Et si on arrive à le définir, ce carburant peut-il être lisible en image ? Les deux réalisateurs, Kermadec et ensuite Faraut, font ce pari : définir à l’écran un état de sublimation de la colère pour le reproduire en action tangible et sportive.

C’est le deuxième constat, la deuxième idée brillante : Julien Faraut analyse la société du match, cousine de la société du spectacle. En citant Godard, et surtout Daney, qu’il convoque massivement de ses écrits, il parle de cinéma, de réalisation, de temps. Au tennis, le temps s’étire à l’infini ou se compresse en 3 sets et quelques minutes. Un rythme mouvant, différent de celui du cinéma, de la fiction, plus proche de la vitesse de lecture : ici prime la vélocité des joueurs, leur pas de deux, quand ils ralentissent, accélèrent, modulent. McEnroe ne fait pas que jouer : il est vu, il est montré. Une fois le principe de rage envisagé, les images de Roland Garros 1984 n’ont pas le même sens. McEnroe remonte, il marque. Puis, comme il ne s’est pas énervé depuis dix minutes (normal, il gagne), son jeu faiblit. Il perd des balles faciles, devient lent, se traîne. On voit dans ses yeux l’envie de bouder, de vouloir un jouet, de chercher une bonne raison d’être en colère. Son visage décrit une déception enfantine : les sourcils se froncent doucement, son menton s’enfonce dans son cou, ses lèvres dessinent une petite moue. Enfin, il contredit une décision de l’arbitre… et il repart ! Il vole, il marque, il smashe ! Le score remonte. Les images confirment. Ou alors est-ce le montage de Faraut ? C’est de l’effet Koulechov, de la définition du découpage, de la rythmique décidée uniquement par le réalisateur, le monteur, le joueur. Le réalisateur n’a-t-il pas commencé par une explication même du genre de film institutionnel ? Ne cite-t-il pas en permanence un critique de cinéma pour parler de tennis ?

Faraut parle avec le cameraman de Kermadec, qui explique que leurs images sont différentes de celles diffusées en télé, qu’elles expriment un rapport au corps et à l’espace plus précis, axé sur le joueur et non le jeu. Les rushes sont remplis de plans du preneur de son qui, à chaque regard caméra, tapote sur son micro avec un carnet sur lequel est noté un nombre : indication sans sens pour nous, plus de trente ans après. Compte-t-il les bobines ? les bandes magnétiques ? Impossible de créer une continuité d’après ces indications. Là encore, on comprend que le temps du match, du film, des rushes sont des espaces différenciés. Séparément, ils sont des éléments bruts. Ensemble, ils sont une matière cohérente : la définition du tennis comme mise en scène spectatorielle. Le preneur de son devient décor, second plan. La moue de McEnroe devient modulation de comédien. C’est presque un cours de l’Actor’s Studio, la transpiration en plus.

Le sport est un théâtre qui ment beaucoup moins que le spectacle. Il est mis en scène, travaillé, calculé. Les acteurs se prêtent au jeu, se placent, et démarrent. Mais ils jouent avec du réel, de la prise directe, du temps… Pour Faraut, le discours sur le jeu et son documentaire ne font alors qu’un : le tennis c’est du spectacle, mais du spectacle du réel. Une réalité empirique, multipliée, sublimée. Soudainement merveilleuse. Soudainement excitant.