Mank de David Fincher : la guerre des mots

Disponible sur Netflix depuis le 4 décembre 2020. Durée : 2h12.

Rosebud. Un simple mot qui tout au long de Citizen Kane, le premier long métrage réalisé en 1941 par Orson Welles, résonne comme une énigme. Sept lettres d’un mystère qui à elles seules ont su incarner la complexité et la richesse du portrait du magnat de la presse Charles Foster Kane. Sa part d’émotion aussi. Sept lettres que l’on doit au coscénariste du film : Herman Mankiewicz. Ce dernier aurait puisé dans sa propre enfance et le souvenir d’un vélo volé que ses parents ne voulurent jamais remplacer ce motif du mot inscrit sur la luge de Kane qu’il répète au moment de mourir sans que personne n’en comprenne le sens. Sa part d’enfance à tout jamais perdue, de solitude. Cet insatiable désir d’être aimé.

L’anecdote rappelant l’inspiration du mot « Rosebud » ne figure pas dans Mank. Le onzième film signé David Fincher, mis en ligne sur Netflix ce 4 décembre, se penche pourtant sur la genèse de la première version du scénario de Citizen Kane signée Herman Mankiewicz. Fort du succès de son adaptation de La Guerre des mondes à la radio, Orson Welles se voit proposer en 1939 à seulement 24 ans un contrat de deux films par la RKO qu’il peut coproduire, mettre en scène, écrire et interpréter. Il dispose même du final cut, à partir du moment où le projet est validé par le studio. Parmi les idées qu’il lance, un film inspiré de la vie de l’homme d’affaires William Randolph Hearst, qui deviendra son premier long métrage : Citizen Kane. Longtemps considéré comme le plus grand film de l’histoire du cinéma.

David Fincher est très jeune quand il entend son père, Jack Fincher, qui a grandi en regardant les productions hollywoodiennes des années 1930, dresser les louanges de Citizen Kane. Il découvre le film quelques années plus tard à l’école, qui devient très vite une étape marquante de sa jeune cinéphilie. Et nourrit un peu plus cet échange sur le cinéma qui le relie à son père. Quand ce dernier prend sa retraite de sa carrière de journaliste, il souhaite relancer ses projets d’écriture de scénario. David Fincher lui suggère alors de s’intéresser au making of de Citizen Kane et à la figure méconnue de Herman Mankiewicz, dont le rôle dans la fabrication du film a été réévalué à la suite de la parution d’un ouvrage controversé de la célèbre critique américaine Pauline Kael. Jack Fincher en tire au début des années 1990 une première version du scénario de Mank, qu’il réécrira ensuite sur les conseils de son fils sans que le projet ne puisse aboutir quand il décède en 2003.

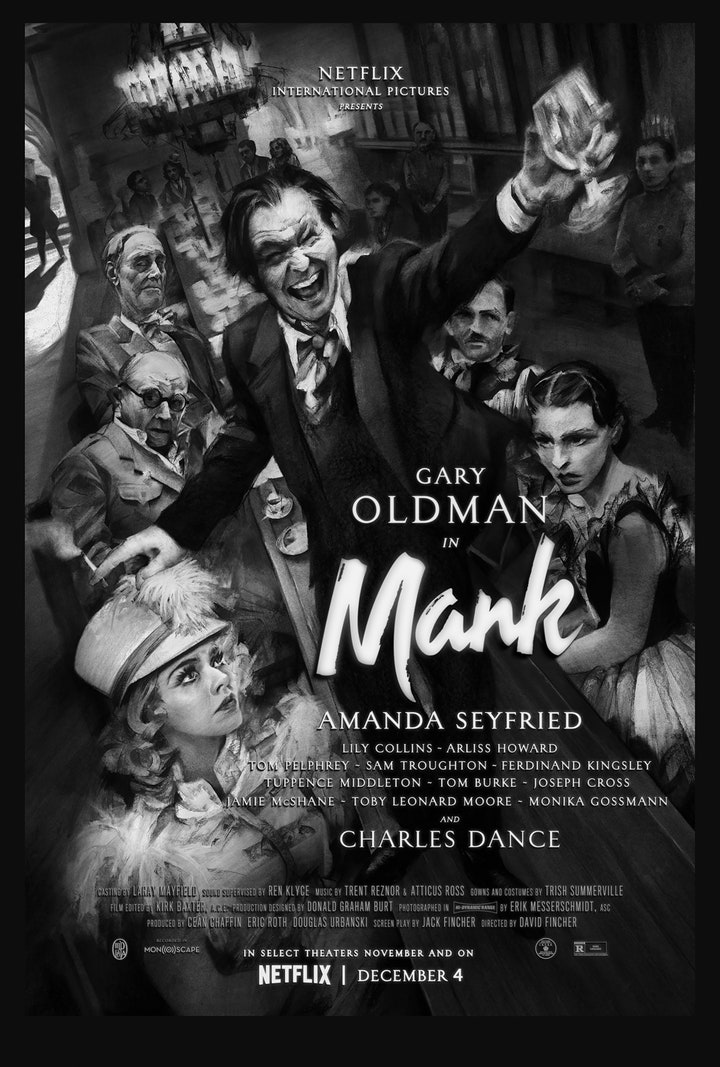

Mank peut donc se lire comme un hommage de David Fincher à son père et à ses pairs. Tourné en noir et blanc dans une superbe photographie qui vise à recréer l’esthétique de l’époque. Une obsession mimétique que l’on retrouve également dans le traitement du son, le jeu des acteurs, les dialogues ciselés, certains choix de cadrage jusqu’aux marques de changements de bobines recrées artificiellement.

A travers la figure de Herman Mankiewicz, brillamment interprété par Gary Oldman, le film nous plonge dans les coulisses des studios de la grande époque hollywoodienne : Warner, MGM, Paramount. Laissant à la marge les grandes stars des ces années pour se concentrer sur des figures de l’ombre. Auteurs remarqués sur la scène littéraire qui viennent participer à la grande mutation du divertissement du muet vers le parlant. Réalisateurs de deuxième équipe. Figurants. Et à l’autre bout de la chaîne les grands patrons de studio. Mank rappelle ainsi à quel point le cinéma est un effort collectif. Un travail collaboratif dont la compréhension doit venir nuancer la théorie des auteurs qui ferait du réalisateur, la seule force créative donnant du sens au film. Mank tend ainsi à minorer l’apport d’Orson Welles au scénario final de Citizen Kane, de manière sans doute légèrement exagérée, pour mieux asseoir son propos. Le onzième long métrage de David Fincher est d’abord une histoire de mots. De guerre des mots.

Cette bataille se joue à plusieurs niveaux dans le film. A commencer par la difficulté du travail d’écriture à laquelle David Fincher a été sensibilisé par son père. Dans Mank, Herman Mankiewicz se voit proposer par Orson Welles carte blanche pour livrer en soixante jours son scénario. La jambe dans le plâtre à la suite d’un accident de voiture, le voilà lui l’alcoolique mondain isolé dans un ranch, loin de toutes distractions, simplement aidé d’une infirmière et d’une dactylo. Honni d’une partie de la profession, l’occasion lui est donnée de marquer enfin de son empreinte un film ambitieux. De réaliser un travail d’écriture à la hauteur de son génie, qu’il manifeste dans son art mordant de la conversation. Dès lors, une course est engagée. Contre la montre. Et contre ses propres démons.

Une autre grande bataille tient à la propriété même des mots. David Fincher est particulièrement conscient de tous les enjeux de pouvoir, relatifs à la fois au cinéma et au langage. Dans le cadre de la fabrication de Citizen Kane, Herman Mankiewicz dut se battre pour être crédité au générique du film. Le contrat qu’il avait initialement signé prévoyait que son nom ne devait pas apparaître. Le scénariste affronta directement Orson Welles pour revenir sur ce premier accord. Un face-à -face mis en scène dans le film qui brouilla définitivement les deux hommes. Il donne corps ici à l’idée d’un artiste qui prend conscience de la valeur que peuvent avoir ses mots. Son travail. Une valeur non pas seulement économique – le producteur Louis Mayer rappelle bien dans le film que le spectateur de cinéma n’achète qu’un souvenir du film et que le studio reste le vrai propriétaire de l’œuvre – mais aussi de fierté. D’implication. Un thème à mettre en parallèle avec la carrière même de Fincher démarrée dans les clips jusqu’à s’épanouir ensuite dans des projets plus personnels.

Le film touche là à une forte dimension politique, qui se manifeste dans les différents régimes de la parole. Mank caractérise ses personnages par rapport à leur propension à dire ou à cacher la vérité. Une scène montre ainsi Louis Mayer annoncer à ses employés que leurs revenus seront divisés par deux pendant huit semaines et qu’ils seront remboursés par la suite. Un engagement dont on apprend plus tard qu’il n’a pas été tenu. Tout le long de Mank, le personnage apparaît ainsi dans un rapport faussé aux autres. A l’inverse, dans une scène de fête, Marion Davies, qui fut pendant trente ans la maîtresse de William Randolph Hearst, confie devant tous les invités que le magnat a fait pression sur le président Roosevelt, lors de la nomination de ses conseillers. Un aveu qui lui vaut une forme d’exclusion symbolique des festivités mais un rapprochement avec Herman Mankiewicz, touché par sa clairvoyance et sa sincérité.

Aussi quand viendra l’assaut final de ses proches sur le ranch pour tenter de le convaincre de ne pas achever son œuvre périlleuse, Marion sera la seule à se présenter sans faux prétexte, présentant directement ses arguments. Son propre frère, Joe, ou sa femme utiliseront des leurres avant de finalement céder à la vérité : Citizen Kane est la meilleure chose qu’il ait jamais écrite, Herman sera soutenu jusqu’au bout.

Dans la lignée de Gone Girl, Mank enregistre le brouillage des frontières entre mensonges et réalité. Une confusion ici entretenue au bénéfice des tenants du pouvoir politique, économique et culturel. Herman Mankiewicz s’amuse à deux reprises que les films sont capables de nous faire croire que King Kong mesure quinze mètres ou que Mary Pickford est vierge à 40 ans. Rappelant les principes même d’illusion et de manipulation à l’œuvre au cœur de la machine cinéma. Sauf que dans les années 1930, plusieurs producteurs hollywoodiens déclinent cette puissance de travestissement des faits sur un terrain politicien, dans un geste qui annonce les fake news d’aujourd’hui. Et la victoire de Donald Trump à la présidentielle de 2016.

Une partie du film se cristallise ainsi autour de la campagne de 1934 pour le poste de gouverneur de Californie opposant Upton Sinclair du côté démocrate au candidat républicain Frank Merriam. Très marqué à gauche, défenseur des pauvres et des opprimés, l’écrivain engagé fut la cible d’une propagande inédite de la part d’Hollywood. Les studios menacèrent de déménager leurs activités en Floride, créèrent des fonds spéciaux pour peser sur l’élection et mirent en scène de fausses bobines d’actualité à l’aide d’acteurs pour décrédibiliser le programme de Sinclair qualifié de « communiste ». Un affaiblissement de la démocratie que dénonce directement dans le film Herman Mankiewicz auprès des patrons de studio. En écho là encore avec la collusion politico-médiatique à l’œuvre aujourd’hui au sein de la droite américaine.

Si le scénariste découvre le temps du film le pouvoir de ses mots, c’est d’abord par leur capacité de blesser. Ainsi quand Rita, sa dactylo, reçoit un courrier, il se moque des risques de l’engagement britannique de son compagnon face à la puissance militaire allemande sans savoir que la missive annonce que celui-ci est disparu en mer. Une raillerie inappropriée qui la pousse à fuir la pièce et l’amène à reboire. Plus grave, c’est lui dans le film qui suggère sous forme de boutade au producteur Irving Thalberg d’utiliser les armes du cinéma contre la campagne d’Upton Sinclair. Pris au mot malgré lui, il se bat ensuite pour essayer d’empêcher leur diffusion. En vain. Une blessure qui se double d’un drame intime. Pris de remords, le réalisateur de deuxième équipe qui a mis la main aux fausses actualités, ami de Mankiewicz, se suicide le soir des résultats.

Dès lors, sa tentative de rédemption passe par deux prises de paroles. La première, orale, enivrée, lui permet de confronter directement à l’occasion d’un dîner déguisé Louis Mayer et William Randolph Hearst mettant à nu leur rôle destructeur à des fins personnelles et narcissiques. Il reprend temporairement la maîtrise de son histoire en la remplaçant dans un contexte plus large d’abus. Avant d’être mis à la porte. La deuxième, écrite, qui découle directement de cette première intervention, est la première version du scénario qui donnera naissance à Citizen Kane. Ces deux gestes fondateurs le sortent du personnage de bouffon de la cour dans lequel il s’était enfermé et ce au nom d’un principe de résistance et de vérité. Un changement d’attitude qui tranche avec la forme de neutralité ironique qu’il tenait jusque-là . Et fait écho dans le film à la position distante voire bienveillante que les patrons de studio entretiennent avec l’Allemagne d’Hitler, jugé en 1934 comme un simple bouffon à ne pas prendre au sérieux. Là encore un discours qui avait largement accompagné la prise de pouvoir de Trump, lors de la campagne 2016. Mankiewicz, lui, est décidé à agir concrètement aidant certains Allemands à fuir le régime nazi pour l’Amérique. Accentuant dès lors un enjeu éthique au cœur du film qui renvoie chacun à sa propre intégrité.

Par les mots, la question de la représentation du réel est donc centrale. Et interroge directement le cinéma quand William Randolph Hearst demande, par exemple, combien de gangsters les Américains croisent-ils chaque jour, comme pour souligner une rupture entre le divertissement de masse et la condition humaine. Une figure émerge de Mank pour réconcilier les deux : celle de Don Quichotte. Le chevalier idéaliste qui se bat contre les moulins à vent. Mankiewicz y fait une première fois référence auprès de Marion Davies, puis de William Randolph Hearst. Sans réaliser que l’image peut en réalité tout aussi bien s’appliquer à lui-même. Folie et noblesse du combat.

C’est là la grande force de Mank, son pouvoir de fascination. Le film, à la forme circulaire, créé tout un système d’échos, de projections et de jeux de miroir qui tissent des liens entre les époques mais aussi entre fiction et réalité comme entre les différents personnages pour dresser un tableau tout en nuances. Depuis Marion Davies qui n’a rien de l’idiote de Citizen Kane mais a simplement saisi une opportunité de s’élever socialement et développé des sentiments jusqu’à William Randolph Hearst et sa fascination pour l’intelligence de Mankiewicz le poussant à le prendre sous son aile en passant par Orson Welles et son hubris à rapprocher d’un Kane. Délaissant le cynisme absolu de Gone Girl, Mank est plus en phase avec l’humanité amère de Mindhunter. A l’image de la suite de visites douces et mélancoliques des proches de Mankiewicz au ranch une fois la première version du scénario finalisé. Le film donne à voir un artiste se débattant avec notre part d’ombre. Encore habité par une forme d’espoir. Celui d’échapper ne serait-ce qu’un instant à ses propres prisons pour briller d’un nouvel éclat.