Les Huit Salopards : s’expurger de toute sa haine

Disponible en DVD, Blu-Ray, VOD. Durée : 2h47.

Cet été, le seul film américain d’importance à sortir en salles qui ne soit ni un produit Disney, ni une ramification d’une franchise, est Once upon a time in… Hollywood de Quentin Tarantino. C’est une œuvre élégiaque, généreuse et solaire (dont Damien Leblanc vous parle de très belle manière ici), habitée par le plaisir de la promenade et de la réminiscence et par le désir qu’à la fin de la projection, tout le monde aille bien et soit heureux, à l’écran et dans la salle. Pour pouvoir se présenter en adulte apaisé et attentionné dans son neuvième film, Tarantino a dû se comporter auparavant, une dernière (?) fois, en enfant provocateur et sadique, qui triture son récit et malmène ses personnages – ce qui a donné Les huit salopards, son huitième long-métrage.

Un enchaînement de deux cartons au générique annonce de manière tacite la teneur du programme qui va suivre. On y lit « The eighth film by Quentin Tarantino », puis « The hateful eight » (le titre original du film). La répétition du chiffre huit est une invitation à fusionner les deux textes. On obtient alors « the hateful eighth film by Quentin Tarantino » : son huitième film, empli de haine. Toute cette haine qu’il s’agit de concentrer en un même endroit (la « mercerie de Minnie » où le récit va se dérouler à huis clos, après une première partie située dans l’espace encore plus restreint d’une diligence), et d’inoculer à haute dose dans tous les protagonistes, afin de s’en débarrasser dans une déflagration emportant tout avec elle.

Un lieu coupé du monde par le blizzard, un groupe d’individus forcés à cohabiter tout en se méfiant radicalement les uns des autres, et qui s’éliminent jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux, voués à mourir : sous ses habits de western classique, Les huit salopards a pour source d’inspiration principale – et revendiquée comme telle par Tarantino – le classique du cinéma d’horreur The Thing, réalisé en 1982 par John Carpenter. (Les conséquences extrêmement sanglantes de « l’empoisonnement du café » dans le film de Tarantino font d’ailleurs office de clin d’œil aux effusions gore de celui de Carpenter.) La différence principale entre les deux œuvres réside dans la nature du mal qui pousse les protagonistes à la méfiance puis au carnage. Le corps physique étranger prenant possession d’hôtes humains dans The Thing, laisse la place dans Les huit salopards à une menace d’ordre psychologique, et provenant de l’intérieur de soi – l’aversion de l’autre, son rejet sur la base de la couleur de peau, du sexe, du physique ou de la politique (le seul véritable élément de western du récit est sa date : 1877, juste après la Guerre de Sécession, à laquelle tous les personnages ont participé dans un camp ou l’autre, d’où une hostilité encore à vif). Les protagonistes du film de Tarantino ne se connaissent pas, mais ils se détestent tous par anticipation, pour une ou plusieurs des raisons listées ci-dessus. Rien ne peut les faire changer d’avis, rien ne pourra inverser le cours du cercle vicieux de leurs interactions violentes.

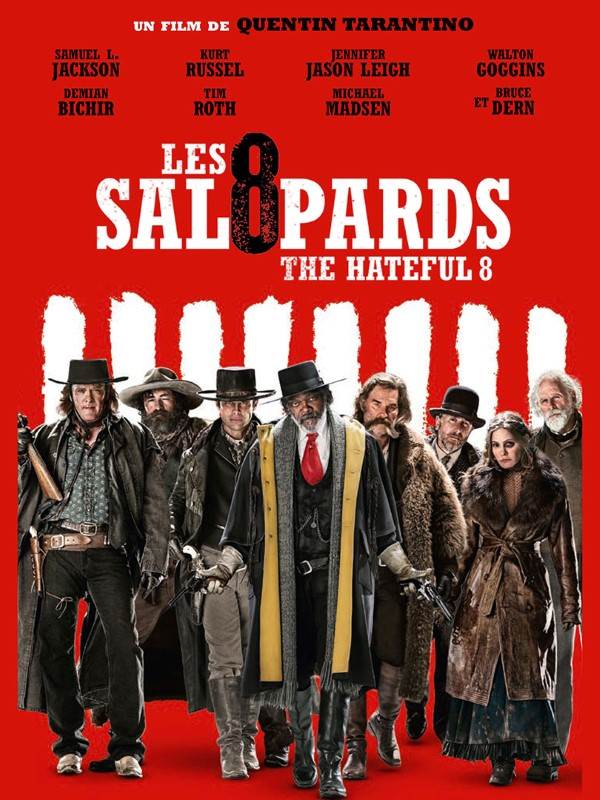

Once upon a time in… Hollywood fait la part belle aux personnages lumineux, repoussant les agents des ténèbres – la famille Manson – dans les marges de son histoire. On y retrouve ainsi le sens moral habituellement à l’œuvre chez Tarantino (peu importe les circonvolutions nécessaires pour y parvenir) : les good guys obtiennent ce à quoi ils aspirent, tandis que les bad guys se prennent une raclée. Les huit salopards est l’entorse à cette règle. Nul good guy à l’horizon, seulement une brochette terrifiante de bad guys tous pires que leur prochain1. Personne au sein du récit est aimable, ou même défendable, hormis une poignée de rôles accessoires et voués à être tués rapidement (et même parmi ceux et celles-ci, tout n’est pas rose : une des rares choses que l’on apprend par exemple au sujet de Minnie est son racisme anti-mexicains). Les huit personnes bloquées dans la mercerie, plus l’invité surprise de la dernière heure, sont des criminels de guerre ou bien des criminels tout courts. Dans le lot, les deux avec lesquels on pourrait envisager un lien positif, à savoir les chasseurs de primes (incarnés par Kurt Russell et Samuel L. Jackson), s’avèrent être aux antipodes de leurs prédécesseurs de Django Unchained (Christoph Waltz et Jamie Foxx). Ils sont presque les pires en termes de tempérament et de méfaits, avec en particulier un flashback qui rend le personnage de Jackson foncièrement antipathique, quand bien même il a par ailleurs tous les attributs pour être le héros du récit.

Tarantino ne s’était auparavant jamais attaqué de front à l’histoire réelle, seulement en biaisant, en faisant brûler les forces du mal (les nazis dans Inglourious Basterds, les esclavagistes dans Django Unchained) dans de grands feux de joie fictionnels. Les huit salopards est le premier de ses films où l’on trouve un regard politique manifeste – et particulièrement amer. Son huis clos à huit personnages est une reproduction en miniature des États-Unis, où se joue une allégorie d’une autodestruction lente et inéluctable de ce pays, dont les occupants sont incapables de vivre ensemble. L’aspiration à un bien-être commun est écrasée sous la volonté de voir les autres, forcément considérés comme des rivaux, être châtiés ou même annihilés. Tourné et sorti en 2015, Les huit salopards anticipait la mauvaise pente que les États-Unis dégringolent furieusement depuis. Les différents groupes sociaux du pays n’ont plus en commun que le rejet, le ressentiment. Ils ne communiquent plus que via des symboles qu’ils brandissent tels des totems et se lancent au visage, sous une forme dévoyée et vidée de leur substance, comme le font dans le film les vétérans des deux camps de la Guerre de Sécession. Le summum est atteint avec un « outrage » à Lincoln, prenant la forme d’une lettre faussement présentée comme étant de la main du Président. Tarantino rejoue ainsi la fameuse trame « Print the legend » de L’homme qui tua Liberty Valance de John Ford, en la renversant car le mensonge se retrouve au service d’une mauvaise cause – un intérêt égoïste au détriment d’autrui, et non plus le bien commun d’un pays.

Pour accompagner cette déliquescence de l’Amérique, le cinéaste met à mal son propre système de cinéma, en poussant son style à l’excès2 et en pointant ses techniques de citations et d’emprunts vers ses propres longs-métrages. Les huit salopards mixe le huis clos volubile et meurtrier de Reservoir Dogs avec un grand classique de la narration tarantinienne, le chapitrage avec retours dans le temps donnant des éléments supplémentaires sur la situation présente ; Tim Roth cabotine en reprenant les tics de Christoph Waltz dans Inglourious Basterds et Django Unchained, tandis que Samuel L. Jackson se lance dans des monologues fiévreux face caméra comme dans Pulp Fiction… Il n’y a pas que les protagonistes qui se retrouvent enfermés dans la mercerie de Minnie, il y a aussi la plus grosse part de la filmographie de son auteur. Et tout doit disparaître, pour pouvoir repartir après coup sur des bases expurgées. Il n’y a aucune issue par le haut dans Les huit salopards, rien de constructif ou positif. C’est un purgatoire d’où l’on ne sort que pour finir en enfer ; l’opposé de Once upon a time in… Hollywood, qui permet que celui-ci puisse devenir un paradis préservé pour ses personnages et ses spectateurs, grâce au pouvoir du cinéma.

1 Dont certains pourraient être issus d’un film de la liste faite par Tarantino, des dix classiques à voir en complément de Once upon a time in… Hollywood : Représailles en Arizona. On y suit les méfaits d’une bande d’ex soldats confédérés devenus pillards, comme les membres du gang du père du personnage de Chris Mannix dans Les huit salopards.

2 Un geste répété cette année, de manière encore plus démente, par Nicolas Winding Refn avec sa série pour Amazon Too old to die young.