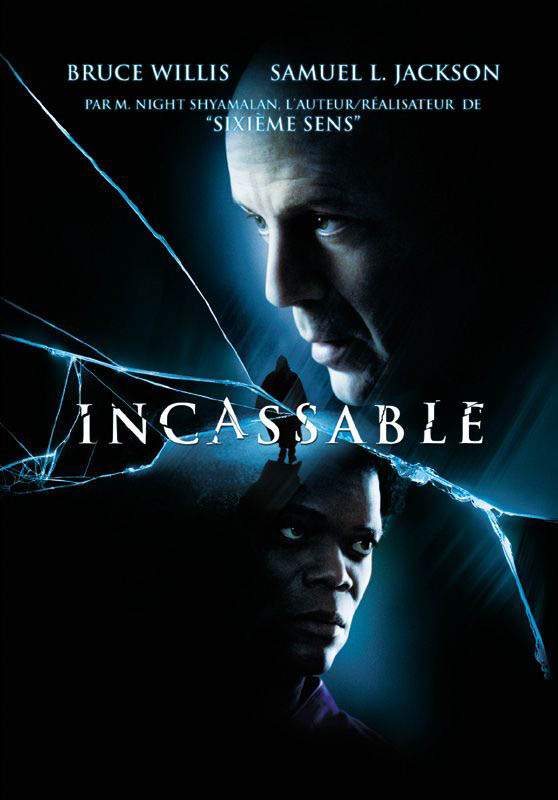

En l’an 2000, à la suite du succès inouï de Sixième sens, M. Night Shyamalan profitait d’avoir Hollywood à ses pieds (quelque chose qui paraît inimaginable aujourd’hui) pour donner vie à un projet tout sauf évident. Non seulement un film de superhéros, pratique alors moribonde – seulement représentée par un Batman en train de mourir sous les coups de Joel Schumacher –, mais en plus un film de superhéros prenant à revers tous les codes considérés comme faisant partie intégrante du genre. Avec Incassable, Shyamalan transformait magistralement un sujet imposé en un programme libre ; et ouvrait une voie toute neuve et pleine de promesses à quiconque souhaitait raconter une histoire de superhéros à échelle humaine, déchargée des deux démesures que sont le grand spectacle pyrotechnique et le propos moral massif comprimant tout le reste. Malheureusement (même si les deux œuvres n’y sont pour rien en elles-mêmes et sont très réussies), le Spider-man de Sam Raimi et le Batman de Christopher Nolan sont passés par là peu de temps après et ont effacé toute trace de la piste Shyamalan, laissée sans héritiers pendant plus d’une décennie tandis qu’Hollywood nous gavait de produits formatés et frelatés à base de superhéros. Retombé tout en bas de l’échelle (Split a coûté huit fois moins qu’Incassable, sans même prendre compte l’inflation), Shyamalan a pris sur lui la charge d’assurer la pérennité de sa proposition iconoclaste – au moment même où celle-ci trouve enfin grâce auprès d’autres réalisateurs, au sein même du système Marvel : respectivement James Mangold (le film Logan) et Cheo Hodari Coker (la série Luke Cage).

[La suite de ce texte comporte un spoiler, si vous n’avez pas encore vu Split]

La filiation entre Incassable et Split est rendue explicite par l’apparition dans le tout dernier plan de ce second film du héros du premier. David Dunn (interprété par Bruce Willis) adoube de la sorte le protagoniste aux vingt-quatre personnalités de Split, Kevin (James McAvoy) surnommé « The Horde », comme son nouvel antagoniste prenant le relais d’Elijah Price / Mr. Glass (Samuel L. Jackson) dans Incassable. Comme toujours chez Shyamalan, cet épilogue n’a rien d’un twist au sens d’une pirouette facile et gratuite. C’est l’aboutissement naturel de tout ce que le film construisait depuis ses premières minutes, la dernière pierre posée à l’édifice et qui se révèle en être la clé de voûte. Il vient confirmer le sentiment qui se diffuse d’un bout à l’autre de Split : que dans leurs idées de départ, leurs thèmes profonds, l’architecture de leurs récits et même leurs lieux majeurs (Philadelphie, sa gare), lui et Incassable sont des jumeaux dont l’un a simplement été placé en hibernation pendant quinze années avant de prendre vie.

Incassable et Split prennent ainsi tous deux la forme d’une origin story consacrée à la révélation du caractère ‘super-’ de leur personnage central (respectivement David et Kevin) ; mais où les flashbacks ne vont traiter que du complémentaire de celui-ci – Elijah, et Casey (Anya Taylor-Joy), l’une des adolescentes kidnappées par Kevin. Cette volonté de tordre les codes établis du genre, on la retrouve jusque dans ce qui constitue le cœur d’un récit de naissance d’un super-héros ou méchant : la source du pouvoir qui le distingue du commun des mortels. La distinction est habituellement radicale, tranchée par un don détenu de naissance ou par un deus ex machina bouleversant de façon soudaine et irréversible l’existence (la piqûre d’araignée dans Spider-man par exemple). Shyamalan prend le contre-pied de cet usage, et ne coupe jamais le lien entre ses protagonistes et l’humanité. Les ‘super-’ fantasmés par le cinéaste dérivent de freaks bien réels, aux troubles simplement exacerbés. Dans Incassable comme dans Split, on trouve au moins un monologue mettant en exergue cette hypothèse de fiction. Et si une maladie génétique comme celle des os de verre poussait un homme à devenir un cerveau du mal ? Et si un trouble dissociatif de l’identité pouvait aller si loin que l’être qui en est victime se persuade qu’il est une bête féroce et surhumaine, et en adopte véritablement les caractéristiques physiques ?

Voir les superhéros comme une exacerbation des êtres normaux permet de continuer à nous regarder, nous, et à nous parler d’égal à égal, sur le plan des émotions et des appréhensions. Les personnages de Shyamalan restent fondamentalement humains, faillibles et complexes, proches de ce que nous sommes. Ils ont toujours la peur pour principal (bien que mauvais) moteur de leurs actions et décisions. Et ils cherchent aussi désespérément, si ce n’est plus, à donner un sens à leur vie. La réplique libératrice « It all makes sense » revient ainsi dans Split comme dans Incassable, entérinant un accomplissement de soi qui vient enfin justifier les épreuves traversées. Ironiquement, c’est à chaque fois le méchant (Elijah puis Kevin) que l’on voit célébrer de la sorte la révélation quant à son identité, son rôle dans le monde ; et l’écriture et la mise en scène de Shyamalan sont si puissantes, si justes, que l’on est à cet instant en complète empathie avec eux, sans se poser la moindre question ni avoir le moindre mouvement de recul.

Shyamalan traite le genre des superhéros avec le plus grand sérieux, sans se prendre exagérément au sérieux – comme tous ceux qui se croient dans l’obligation de faire de leur film une tribune d’où diffuser un commentaire insistant sur la politique, l’époque, ou tout autre sujet de poids. La matérialisation du sérieux de Shyamalan prend la forme d’une sincérité absolue, lumineuse ; celle-là même que l’on retrouve dans le personnage de Joseph, le fils de David Dunn, et sa foi indéfectible dans la vérité portée par les comic books et leurs héros. Une scène intervenant dès le premier tiers d’Incassable sert au cinéaste à poser les fondations de cette croyance. Les comics y sont décrits par Elijah comme constituant une « exagération de la vérité » (ce qui raccorde au fait de considérer les talents des superhéros comme une exacerbation de traits humains), un héritage de la pratique humaine de « transmettre le savoir sous une forme picturale ». On entre là de plain-pied dans le territoire du méta : des œuvres s’inspirant des comics se permettent d’afficher des comics à l’écran, au premier plan. C’était le cas d’Incassable, ça l’est encore pour Logan et Luke Cage. Tous savent qu’ils peuvent se le permettre car ils sont par ailleurs ancrés dans le monde réel, émotionnellement et physiquement.

Incassable donnait entièrement raison à Joseph d’avoir la foi, comme le fait aujourd’hui Logan pour un autre personnage d’enfant, Laura, aux pas et aux espoirs guidés tout au long de sa fuite par un comic book intitulé « Éden » et mettant en scène… les X-Men, dont le même Logan/Wolverine que celui présent en chair et en os à ses côtés pour l’accompagner et la protéger. Dans sa série éponyme Luke Cage ne bénéficie pas encore de publication à son nom, mais il se trouve à la jonction de deux autres expressions du postulat d’Elijah de la « transmission du savoir sous une forme picturale ». Dans les rues qu’il arpente les vendeurs de journaux à la criée se font l’écho des actions des Avengers à Manhattan, voisin si proche et pourtant si loin de Harlem (c’est comme s’il était question d’une autre planète). Lequel quartier de Harlem est traité par la série non comme une toile de fond inerte, mais comme un espace qui impacte directement l’existence des protagonistes, et qui interagit sans cesse avec eux. Vivre à Harlem ne peut être anodin car Harlem n’est pas un suburb interchangeable. Tout superhéros qu’il est, Luke y subit des contrôles de police au faciès comme n’importe quel noir ; Misty, la détective qui le poursuit, a vécu enfant le traumatisme de voir la police se désintéresser de l’enquête sur le meurtre de sa meilleure amie ; Method Man, du Wu-Tang Clan, fait un caméo rappé où il raccorde le hoodie de Luke Cage à celui tragiquement réel de Trayvon Martin. Même les méchants, Cottonmouth, Diamondback, sont imprégnés de la conscience du racisme enraciné et agissent en conséquence. Diamondback suggère ainsi de jouer sur la « peur des noirs » dans l’imaginaire des blancs pour ourdir une chasse à l’homme générale contre Cage, en faisant l’analogie avec la manière dont les lois sur le port d’armes se sont mises en place après l’abolition de l’esclavage.

Ces personnages bigger than life deviennent les porteurs modernes d’une histoire encore plus grande qu’eux, et plus ancienne, celle d’un lieu et de la communauté qui y vit. Cette inscription dans l’humanité, et non en surplomb, sous-tend entre autres la scène où la bataille entre Cage et Cottomouth se règle non pas à coups de poings, mais par des discours devant une assemblée qu’il s’agit de convaincre comme pour une élection. Le superhéros devient le représentant du peuple, un élu de la démocratie et non plus de droit divin. Cette mue, et la prise de conscience qui l’accompagne, expliquent la réluctance commune à Luke Cage, David Dunn et Logan à faire usage de leur force surhumaine. Il leur arrive même à tous les trois de préférer se laisser tabasser « à mort », endurer plutôt que cogner. L’autre raison à cela est à chercher dans leurs re-naissances respectives, source de pouvoir tout autant que de de traumatisme, physique et mental. Avant d’obtenir sa puissance non désirée chacun des trois héros s’est vu mourir, a souffert intensément et en garde l’empreinte brûlante dans sa mémoire.

Le trauma intime et la responsabilité civique mettent les trois hommes dans une situation a priori paradoxale : c’est avant tout à eux-mêmes qu’ils font violence quand ils doivent recourir à leurs poings. C’est on ne peut plus explicite dans Logan, où la dégénérescence de son organisme fait que chaque utilisation des griffes de Wolverine s’accompagne d’une douleur grandissante. Dans ce même film, le seul membre des X-Men historiques encore présent aux côtés de Logan est un Charles Xavier sénile, qu’une maladie non diagnostiquée mais ordinaire (il est question d’Alzheimer, ou d’une sclérose en plaques) rend incapable de maintenir le contrôle sur son cerveau surpuissant. La double grande idée de Logan tient dans ce choix de filmer non pas un énième reboot mais bien la liquidation des X-Men, et de lui donner pour cause le banal vieillissement de nos corps humains. Dérivés de l’humanité par des dérèglements physiques, les superhéros sont ramenés dans la collectivité par la même voie ; par le mouvement de rappel d’un élastique qui n’a jamais rompu. D’ailleurs, pour Logan comme pour Luke Cage, le véritable adversaire réside dans la reproduction mécanique qui signe la perte de toute trace d’humanité – c’est le cyborg X-24 reprenant les caractéristiques de Wolverine, ou le gant porté par Diamondback qui lui permet de frapper les gens avec la même force que Luke mais sans sa conscience morale.